Sumber Energi Fosil (3) Cost Recovery dan UU MIGAS

DANA

COST RECOVERY

Dana Cost

Recovery atau ada yang menyebut Investment Recovery adalah istilah yang

menjelaskan tentang biaya yang harus diganti oleh pemerintah terhadap seluruh

biaya produksi yang dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),

biaya itu meliputi biaya eksplorasi, biaya pemboran, gaji karyawan, dan

lain-lain.

Setiap

tahun nilai cost recovery yang dibayarkan oleh pemerintah mengalami

peningkatan, hal tersebut yang memberatkan keuangan pemerintah karena didalam

kenyataan produksi minyak dan gas bumi terus mengalami penurunan dari tahun ke

tahun. Pada awal 2012 rata-rata lifting atau produksi minyak bumi hanya

mencapai 906 ribu BPH, yang dibawah harapan pemerintah yaitu 950 ribu BPH. Di

Indonesia dana cost recovery terbesar adalah Chevron dan disusul kemudian

Pertamina EP. Pada tahun 2012 pemerintah melalui SKK migas mengharapkan produksi

untuk Chevron sebanyak 357 ribu BPH. Sedangkan untuk Pertamina EP,SKK migas

memasang target produksi sebesar 135 ribu BPH.

Pada tahun

2012 kebutuhan dana cost recovery diperkirakan mencapai 13,34 miliar dollar AS

lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar 12.3 miliar dollar AS yang terdiri dari

8,68 miliar AS investasi dalam sektor minyak dan investasi di sektor gas

sebesar 4,66 miliar dollar AS. Tujuan menaikkan dana cost recovery adalah untuk

meningkatkan produksi, misalnya akan diterapkannya teknologi Enhanced Oil

Recovery (EOR).

UNDANG-UNDANG

MIGAS

Sebelum

diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi

dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan Kontrak Bagi Hasil

(PSC – Production Sharing Contract) sesuai UU No. 8 Tahun 1971 tentang

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Dalam undang-undang

tersebut Pertamina ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili melakukan kontrak

dengan pengusaha minyak dan gas bumi, yang pada umumnya merupakan perusahaan

asing, dan melakukan kontrol kegiatan operasional semua perusahaan migas.

Dari tahun

2001 hingga tahun 2012 ini, yang berlaku adalah UU No. 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1971. Didalam UU No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merubah Kontrak Bagi Hasil (PSC)

menjadi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Undang-undang tersebut sekaligus

mengalihkan pengelolaan kontrak dengan perusahaan pertambangan dari Pertamina

kepada SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Minyak dan

Gas Bumi), dan mendudukkan Pertamina sama dengan KKKS yang lain. Dan

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, SKK MIGAS ditetapkan menjadi

aparat pemerintah.

ADA APA

DENGAN UU No. 22 Tahun 2001

Dalam UU

Migas No. 22 Tahun 2001 (pasal pasal 28 ayat 2) ada ketentuan agar harga migas

Indonesia diserahkan pada mekanisme persaingan usaha atau mekanisme pasar.

Tetapi, pasal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun

2004. Namun, pada

tahun 2005, gagasan liberalisasi itu dimunculkan

lagi melalui Perpres No. 55 Tahun 2005 yang menyerahkan harga BBM pada “harga

keekonomian pasar”.

UU nomor

22 tahun 2001 tentang Migas telah membuka peluang kepada korporasi asing untuk

menguasai sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi Indonesia. Di sektor hulu,

hampir 80-90% ladang minyak Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing. Apalagi

didalam undang-undang, pengelolaan blok oleh Kontrak Kontraktor Kerjasama (KKKS)

setelah masa kontraknya habis masih dapat diperpanjang. Seharusnya setelah masa

kontraknya habis maka pengelolaan blok harus dikembalikan kepada negara dan

tidak boleh diperpanjang lagi. Oleh karena itu, UU No. 22 Tahun 2001 sangat

merugikan negara dan seharusnya mengembalikan tata-kelola Migas sesuai dengan

ketentuan Konstitusi pada Pasal 33 UUD 1945.

Prinsip

pengelolaan Energi menurut Pasal 33 UUD 1945 :

1.

Sumber-sumber energi, termasuk minyak dan gas bumi, harus dikuasai oleh negara

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.

Proses eksplorasi minyak dan gas bumi seharusnya dijalankan oleh negara melalui

perusahaan minyak negara. Oleh karena itu, negara harus melakukan riset untuk

mencari sumber-sumber minyak, melatih tenaga-tenaga ahli Indonesia untuk

menguasai eksplorasi migas, dan menciptakan/mendatangkan teknologi yang

diperlukan untuk eksplorasi minyak.

3.

Pemanfaatan energi harus memprioritaskan kepentingan nasional yaitu untuk

industrialiasasi nasional dan menopang ekonomi rakyat.

4.

Keuntungan dari sektor minyak dan gas bumi seharusnya dipergunakan untuk

membiayai pembangunan dan program-program sosial untuk rakyat (pendidikan,

kesehatan, perumahan, sembako, dan lain-lain).

5.

Keterlibatan perusahaan asing dalam eksplorasi migas nasional tidak boleh

melucuti kedaulatan bangsa dan kedaulatan energi, tidak merugikan penerimaan

negara, tidak membayar murah pekerja Indonesia, mau melakukan alih-teknologi,

tidak merampas tanah rakyat, dan tidak merusak lingkungan.

Produksi

produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional terus menurun sejak era

pemerintahan SBY. Pada tahun 2004, sebelum SBY jadi Presiden, produksi minyak

mentah siap jual (lifting) nasional masih berkisar 1,4 juta BPH. Namun, pada

akhir tahun 2011 produksi minyak Indonesia hanya 905.000 BPH. Dan pada awal

tahun 2012 produksi minyak hanya sekitar 890.000 BPH.

Kontrak-kontrak

migas Indonesia banyak yang merugikan pemerintah. Misalnya di sektor gas,

Indonesia dirugikan oleh kontrak penjualan LNG ke sejumlah negara. Salah satu

contoh harga jual LNG Tangguh di Papua yang dioperasikan oleh British Petroleum

hanya 3,35 dollar AS per MMBTU, mengapa tidak diserahkan Pertamina sebagai

operator. Pertamina mengoperasikan Blok Badak dan menjual 6 dollar AS per

MMBTU. Sedangkan harga normal di pasar dunia bisa mencapai 18 dollar AS per

MMBTU. Sehingga dari lapangan Tangguh di Papua, Indonesia kehilangan sekitar Rp

30 Triliun per tahun.

Indonesia dibebani pembayaran cost recovery yang tidak transparan. Sampai saat ini, besaran cost recovery per tahun masih mencapai di atas Rp 100 triliun. Sebagian besar biaya cost recovery ini adalah mark-up. Besarnya pembayaran cost-recovery ini menyebabkan mengecilnya penerimaan negara dari sektor migas.

Refferensi : Materi Kuliah Energi

Artikel terkait : Sumber Energi Fosil 2,

Indonesia dibebani pembayaran cost recovery yang tidak transparan. Sampai saat ini, besaran cost recovery per tahun masih mencapai di atas Rp 100 triliun. Sebagian besar biaya cost recovery ini adalah mark-up. Besarnya pembayaran cost-recovery ini menyebabkan mengecilnya penerimaan negara dari sektor migas.

Refferensi : Materi Kuliah Energi

Artikel terkait : Sumber Energi Fosil 2,

Sumber Energi Fosil (2) Kilang Minyak

Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik/fasilitas

industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk Bahan Bakar Minyak (BBM)

yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku

bagi industri petrokimia.

Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak

antara lain :

1. Bahan Bakar Minyak :

a)

BioPertamax, Pertamax

b)

Pertamax Plus

c)

BioPremium, Premium,

d)

Solar, Bio Solar, Pertamina DEX

e)

Kerosine

2. Non-minyak : Minarex,

HVI 90, HVI 160, Lube Base, Green Coke, Asphalt,

3. Gas : Elpiji, Bahan

Bakar Gas (BBG), Vigas, LPG, CNG, Musicool

4. Petrokimia : Pure Terahithlic Acid (PTA),

Paraxyline, Benzene, Propyline, Sulfur

Ada beberapa kilang minyak di Indonesia yang dimiliki oleh

PERTAMINA, antara lain :

1. Pertamina Unit Pengolahan I Pangkalan

Brandan, di Sumatera Utara

Kapasitas produksi 5 ribu barel/hari.

Kilang minyak pangkalan brandan sudah ditutup sejak awal tahun 2007

2. Pertamina Unit Pengolahan II Dumai dan

Sungai Pakning, di Riau

Kapasitas produksi Kilang Dumai 127

ribu barel/hari, dan Kilang Sungai Pakning 50 ribu barel/hari

3. Pertamina Unit Pengolahan III Plaju Sungai

Gerong Palembang, Sumatera Selatan

Kapasitas produksi 145 ribu barel/hari

4. Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap Jawa

Tengah

Kapasitas produksi 548 ribu barel/hari

5. Pertamina Unit Pengolahan V Balikpapan,

Kalimantan Timur

Kapasitas produksi 266 ribu barel/hari

6. Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan

Indramayu, Jawa Barat

Kapasitas produksi 125 ribu barel/hari

7. Pusdiklat Migas Cepu, Jawa Tengah

Kapasitas produksi 45 ribu barel/hari

8. Pertamina Unit Pengolahan VII di Sorong

Papua

Kapasitas produksi 10 ribu barel/hari

Disamping kilang minyak, PERTAMINA Hilir mempunyai kilang

LNG di Arun dan di Bontang, dengan kapasitas LNG Arun sebesar 12,5 Juta Ton

sedangkan LNG Badak 22,5 Juta Ton per tahun.

Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang

minyak dan gas bumi, yang pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di

Indonesia, tetapi monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun

2001. Pertamina juga mengoperasikan 7 Kilang Minyak dengan kapasitas total

1.052,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun

dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun.

HITUNG-HITUNGAN KONDISI BBM INDONESIA

Menurut Lemigas pada tahun 2005 produksi minyak mentah

Indonesia sebesar 1,113,400 barrel per hari (BPH). Data tersebut berasal dari

PT. Chevron Pacific Indonesia sebesar 476 ribu BPH, Pertamina 135 ribu BPH,

Conocophilips 71 ribu BPH, CNOOC 64 ribu BPH, Total Indonesie 60 ribu BPH,

medco EP 55 ribu BPH , Petrochina 52 ribu BPH, Unocal 35 ribu BPH, Vico 24 ribu

BPH dan BP 19 ribu BPH.

Dari total 1,113,400 barrel tersebut, setelah dipotong untuk

biaya cost recovery, maka jatah KPS (Kontraktor Production Sharing) adalah

504,900 barrel, atau kurang lebih 45.35%. Sedangkan bagian pemerintah (termasuk

produksi Pertamina) adalah 608,500 barrel, atau sekitar 54.65%.

Pada tahun 2004 jumlah konsumsi Bahan Bakar Minyak dalam

negeri Indonesia sebesar 1,182,900 BPH.

Disamping minyak mentah digunakan sendiri, pemerintah

menjual sedikit ke luar negeri, yaitu dalam bentuk pertukaran sebanyak 29,900

BPH. Sebanyak 35,100 BPH di ekspor ke luar negeri. Penjualan ke luar negeri

melalui jalur BP Migas sebanyak 34,100 BPH.

Sehingga minyak mentah yang siap dikirim ke Kilang

Pengolahan hanya sebesar: 608,500 -29,900 – 35,100 – 34,1000 = 509,400 BPH.

Masih ada tambahan dari KPS sebesar 102,800 barrel sehingga menjadi 612,200

barrel.

Kebutuhan kilang minyak Indonesia sebesar 995,700 barrel,

sehingga ada kekurangan 383,500 barrels. Dicari dimana ? (impor)

Sebanyak 248,800 barrels diimpor dari Saudi Aramco, Petronas PPT, dan Petral. Sedangkan dari Spot tender didapat 119,900 barrels. Dengan demikian sudah diperoleh 368,700 barrels. Kurang sebesar 14,800 barrels diimport dalam bentuk HOMC atau High Octane Mogas (Motor Gasoline) Component.

Sebanyak 248,800 barrels diimpor dari Saudi Aramco, Petronas PPT, dan Petral. Sedangkan dari Spot tender didapat 119,900 barrels. Dengan demikian sudah diperoleh 368,700 barrels. Kurang sebesar 14,800 barrels diimport dalam bentuk HOMC atau High Octane Mogas (Motor Gasoline) Component.

Sehingga total yang sudah dapat dikirim ke kilang minyak

untuk lakukan pengolahan adalah 612,200 + 248,800 + 119,900 + 14,800 = 995,700

barrel.

Dari jumlah 995,700 barrel yang dikirim ke Kilang Minyak

dengan hasil pengolahan terdiri dari :

1. LPG : 30,200

2. Premium : 194,200

3. Minyak Tanah : 164,700

4. Solar

: 266,800

5. Diesel : 17,800

6. Minyak

Bakar : 89,000

Sehingga total yang dihasilkan untuk BBM sebesar 732,500

barrel, diluar LPG.

Sedangkan kebutuhan BBM Indonesia per hari sebesar 1,182,900

barrel, sehingga ada selisih antara kebutuhan dan produksi sebesar 1,182,900

kebutuhan – 732,500 produksi = 450,400 barrel BBM yang masih harus impor.

Jumlah impor BBM sebesar 450,400 barrel dengan rincian :

1. Premium : 67,300 barrel

2. Minyak Tanah : 163,300 barrel

3. Solar : 190,800 barrel

4. Minyak Bakar : 29,000 barrel.

Refferensi : Mata kuliah Energi yang diampuh oleh Bapak Sudiartono

Artikel terkait : Sumber Energi Fosil 1 Minyak Bumi

4. Minyak Bakar : 29,000 barrel.

Refferensi : Mata kuliah Energi yang diampuh oleh Bapak Sudiartono

Artikel terkait : Sumber Energi Fosil 1 Minyak Bumi

Sumber Energi Fosil (1) Minyak Bumi

MINYAK BUMI

Cadangan minyak bumi Indonesia mengalami penurunan, pada tahun 2006 produksi minyak bumi 4370 juta barrel, pada tahun 2007 menjadi 4000 juta barrel, pada tahun 2008 menjadi 3700 barrel.

Potensi cadangan yang menjadi harapan bagi prospek industri minyak bumi di Indonesia hingga tahun 2008 potensi cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 4.471,72 juta stok barrel.

Sampai dengan 16 Maret 2009, rata-rata produksi minyak bumi Indonesia sebesar 960.374 bph (barrel per hari)

1 barrel = 158.9873 liter

Sedang harga minyak dunia per tanggal 13 Maret 2012, harga minyak bumi dunia ditutup kisaran 106,34 dolar AS per barrel.

Indonesia saat ini bukan lagi menjadi anggota OPEC (keluar dari keanggotaan pada tahun 2003), karena saat ini Indonesia sudah menjadi negara yang net importir minyak bumi. Maka kenaikan harga minyak bumi dunia bukan menguntungkan tetapi malah memberatkan.

Di Indonesia, cadangan minyak bumi terbesar terletak di Sumatera Tengah yakni mencapai 4163,75 juta barrel. Diperkirakan cadangan terbesar kedua terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya di daerah Cepu.

Dengan menurunnya produksi pada beberapa sumur-sumur minyak yang cukup besar maka pada tahun-tahun mendatang prospek industri hulu minyak bumi di Indonesia sangat tergantung dengan penemuan sumber minyak baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak mentah Indonesia terus tertekan. Tingkat produksi minyak mentah (lifting) pada tahun 2008 sebesar 358,718,699 barrel meningkat 3 % dibandingkan dari tahun 2007 sebesar 348,357,604 barrel. Menurut BP Migas, 85 persen sumur minyak di Indonesia sudah tua dan mengalami penurunan produksi rata-rata 15 persen dalam setahun.

Menurunnya produksi pada sumur-sumur tersebut kurang diikuti dengan penemuan dan eksploitasi sumur baru yang cadangannya besar dan bisa diandalkan sebagai salah satu sumber produksi utama. Dalam jangka panjang penemuan sumur-sumur baru ini menjadi kunci dalam peningkatan produksi minyak mentah di Indonesia. Sementara itu, upaya peningkatan produksi dalam jangka pendek adalah dengan penggunaan metode dan teknologi yang lebih baik pada sumur-sumur minyak yang sudah ada, yaitu pemanfaatan teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery), misalnya teknologi steamflood, surfaktan, dll.

Teknologi steamflood dilakukan melalui penginjeksian panas pada suatu sumur injeksi dan kemudian minyak akan dihasilkan pada sumur produksi. Proses steamflood dapat dilakukan pada suatu sumur minyak (reservoir) dengan kriteria tertentu.

Dengan menerapkan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan produksi hingga lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan hanya primary recovery. Teknologi ini juga dapat

memperpanjang usia produksi lapangan. Reservoir yang dapat dinjeksi dengan steam adalah reservoir dengan air di bawahnya atau lebih sering disebut Reservoir Bottom Water.

Dengan menerapkan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan produksi hingga lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan hanya primary recovery. Teknologi ini juga dapat memperpanjang usia produksi lapangan. Dan telah diterapkan di lapangan North Duri Area 12 yang dikelola PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Riau. Proyek Steamflood dilokasi tersebut menggunakan gas yang berasal dari Conoco Philips.

Untuk meningkatkan produksi, pemerintah mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) meningkatkan kegiatan di lapangan yang terabaikan, serta mendorong kontraktor melakukan evaluasi percepatan peningkatan produksi dari sumur tua dan sumur-sumur yang sudah ditinggalkan.

Beberapa tahun terakhir, produsen minyak terbesar di Indonesia adalah perusahaan asing antara lain Chevron Pacific Indonesia (Chevron), ConocoPhillips (Conoco), China National Offshore Oil Company (CNOOC), dan Petrochina. Sedang perusahaan nasional yang tingkat produksinya cukup besar adalah Medco EP Indonesia (Medco) yang menempati urutan produsen terbesar keenam pada tahun 2006, dan urutan kelima pada tahun 2007.

EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI

Untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi, dua kajian utama yang harus dilakukan adalah

1. Kajian Geologi

Secara ilmu geologi, untuk menentukan suatu daerah mempunyai potensi akan adanya minyak dan gas bumi, maka ada beberapa kondisi yang harus ada di daerah tersebut. Jika salah satu saja tidak ada maka daerah tersebut tidak punya potensi atau bahkan tidak mengandung hidrokarbon. Kondisi tersebut antara lain :

1.1 Batuan sumber (Source Rock)

1.2 Tekanan dan Temperatur

1.3 Migrasi

1.4 Reservoar

1.5 Perangkap

2. Kajian Geofisika

2.1 Survei Seismik

2.2 Survei Gravitasi & Magnetik

2.3 Metode Geofisika Lain

Didalam eksplorasi minyak dan gas bumi, survei seismik merupakan kegiatan eksplorasi penting dalam penemuan cadangan baru minyak bumi dan gas bumi. Survei seismik dibedakan menjadi dua yakni survei 2 dimensi dan survei 3 dimensi.

Pada tahun 2007 survei seismik mencapai 30.335,67 km persegi yang terdiri dari survei daratan seluas 23.522,17 km persegi dan survei di laut seluas 6.833,5 km persegi. Pada tahun 2008, survei seismik 2 dimensi mencakup luas 452 km yang semuanya merupakan survei di daratan. Luasan ini turun jauh dibandingkan tahun 2007. Hal tersebut jerjadi karena kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang tidak kondusif, sehingga investor tidak berani berinvestasi, karena tidak adanya jaminan segala hal.

Refferensi : Mata kuliah Energi yang diampuh oleh Bapak Sudiartono

Artikel Terkait : Sumber Energi Fosil 2

Cadangan minyak bumi Indonesia mengalami penurunan, pada tahun 2006 produksi minyak bumi 4370 juta barrel, pada tahun 2007 menjadi 4000 juta barrel, pada tahun 2008 menjadi 3700 barrel.

Potensi cadangan yang menjadi harapan bagi prospek industri minyak bumi di Indonesia hingga tahun 2008 potensi cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 4.471,72 juta stok barrel.

Sampai dengan 16 Maret 2009, rata-rata produksi minyak bumi Indonesia sebesar 960.374 bph (barrel per hari)

1 barrel = 158.9873 liter

Sedang harga minyak dunia per tanggal 13 Maret 2012, harga minyak bumi dunia ditutup kisaran 106,34 dolar AS per barrel.

Indonesia saat ini bukan lagi menjadi anggota OPEC (keluar dari keanggotaan pada tahun 2003), karena saat ini Indonesia sudah menjadi negara yang net importir minyak bumi. Maka kenaikan harga minyak bumi dunia bukan menguntungkan tetapi malah memberatkan.

Di Indonesia, cadangan minyak bumi terbesar terletak di Sumatera Tengah yakni mencapai 4163,75 juta barrel. Diperkirakan cadangan terbesar kedua terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya di daerah Cepu.

Dengan menurunnya produksi pada beberapa sumur-sumur minyak yang cukup besar maka pada tahun-tahun mendatang prospek industri hulu minyak bumi di Indonesia sangat tergantung dengan penemuan sumber minyak baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak mentah Indonesia terus tertekan. Tingkat produksi minyak mentah (lifting) pada tahun 2008 sebesar 358,718,699 barrel meningkat 3 % dibandingkan dari tahun 2007 sebesar 348,357,604 barrel. Menurut BP Migas, 85 persen sumur minyak di Indonesia sudah tua dan mengalami penurunan produksi rata-rata 15 persen dalam setahun.

Menurunnya produksi pada sumur-sumur tersebut kurang diikuti dengan penemuan dan eksploitasi sumur baru yang cadangannya besar dan bisa diandalkan sebagai salah satu sumber produksi utama. Dalam jangka panjang penemuan sumur-sumur baru ini menjadi kunci dalam peningkatan produksi minyak mentah di Indonesia. Sementara itu, upaya peningkatan produksi dalam jangka pendek adalah dengan penggunaan metode dan teknologi yang lebih baik pada sumur-sumur minyak yang sudah ada, yaitu pemanfaatan teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery), misalnya teknologi steamflood, surfaktan, dll.

Teknologi steamflood dilakukan melalui penginjeksian panas pada suatu sumur injeksi dan kemudian minyak akan dihasilkan pada sumur produksi. Proses steamflood dapat dilakukan pada suatu sumur minyak (reservoir) dengan kriteria tertentu.

Dengan menerapkan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan produksi hingga lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan hanya primary recovery. Teknologi ini juga dapat

memperpanjang usia produksi lapangan. Reservoir yang dapat dinjeksi dengan steam adalah reservoir dengan air di bawahnya atau lebih sering disebut Reservoir Bottom Water.

Dengan menerapkan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan produksi hingga lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan hanya primary recovery. Teknologi ini juga dapat memperpanjang usia produksi lapangan. Dan telah diterapkan di lapangan North Duri Area 12 yang dikelola PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Riau. Proyek Steamflood dilokasi tersebut menggunakan gas yang berasal dari Conoco Philips.

Untuk meningkatkan produksi, pemerintah mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) meningkatkan kegiatan di lapangan yang terabaikan, serta mendorong kontraktor melakukan evaluasi percepatan peningkatan produksi dari sumur tua dan sumur-sumur yang sudah ditinggalkan.

Beberapa tahun terakhir, produsen minyak terbesar di Indonesia adalah perusahaan asing antara lain Chevron Pacific Indonesia (Chevron), ConocoPhillips (Conoco), China National Offshore Oil Company (CNOOC), dan Petrochina. Sedang perusahaan nasional yang tingkat produksinya cukup besar adalah Medco EP Indonesia (Medco) yang menempati urutan produsen terbesar keenam pada tahun 2006, dan urutan kelima pada tahun 2007.

EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI

Untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi, dua kajian utama yang harus dilakukan adalah

1. Kajian Geologi

Secara ilmu geologi, untuk menentukan suatu daerah mempunyai potensi akan adanya minyak dan gas bumi, maka ada beberapa kondisi yang harus ada di daerah tersebut. Jika salah satu saja tidak ada maka daerah tersebut tidak punya potensi atau bahkan tidak mengandung hidrokarbon. Kondisi tersebut antara lain :

1.1 Batuan sumber (Source Rock)

1.2 Tekanan dan Temperatur

1.3 Migrasi

1.4 Reservoar

1.5 Perangkap

2. Kajian Geofisika

2.1 Survei Seismik

2.2 Survei Gravitasi & Magnetik

2.3 Metode Geofisika Lain

Didalam eksplorasi minyak dan gas bumi, survei seismik merupakan kegiatan eksplorasi penting dalam penemuan cadangan baru minyak bumi dan gas bumi. Survei seismik dibedakan menjadi dua yakni survei 2 dimensi dan survei 3 dimensi.

Pada tahun 2007 survei seismik mencapai 30.335,67 km persegi yang terdiri dari survei daratan seluas 23.522,17 km persegi dan survei di laut seluas 6.833,5 km persegi. Pada tahun 2008, survei seismik 2 dimensi mencakup luas 452 km yang semuanya merupakan survei di daratan. Luasan ini turun jauh dibandingkan tahun 2007. Hal tersebut jerjadi karena kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang tidak kondusif, sehingga investor tidak berani berinvestasi, karena tidak adanya jaminan segala hal.

Refferensi : Mata kuliah Energi yang diampuh oleh Bapak Sudiartono

Artikel Terkait : Sumber Energi Fosil 2

Geologi Struktur dan Jenisnya

Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari

tentang bangun, bentuk dan susunan batuan penyusun kulit bumi yang dihasilkan

oleh pergerakan yang ada dari dalam bumi. Contoh-contoh kenampakan yang di

akibatkan oleh pergerakan dalam bumi adalah struktur lipatan (fold), kekar

(joint), patahan (sesar) dan ketidakselarasan (unconformity).

1. Joint ( kekar)

Kekar atau joint adalah suatu retakan pada batuan yang

bagian sisi batuan tersebut tdak mengalami pergerakan ataupun pergeseran.

Biasanya kekar seringkali menjadi tempat mengalirnya fluida.

Ini di buktikan adanya urat (vein) mineral tertentu yang terbentuk karena

adanya pengendapan maupun kristalisasi dari larutan fluida tersebut.

Kekar dapat terbentuk sebagai:

1) Columnar joint (kekar tiang)

Kekar ini disebabkan oleh gaya pengkerutan yang timbul

karena pendinginn (terjadi pada batuan beku) atau pengeringan (terjadi pada

batuan sedimen) biasanya berbentuk polygonal memanjang.

Contoh

kekar tiang:

2) Sheeting

joint (kekar lembaran)

Sheeting joint yaitu sekupulan kekar yang kira-kira sejajar

dengan permukaan tanah, dan terutama terjadi pada batuan beku, yang terbentuk

karena adanya penghilangan beban batuan diatasnya.

Contoh kekar lembaran:

3) Tectonic

joint (kekar tektonik)

Kekar tektonik terbentuk karena adanya pengaruh dari

proses-proses tektonik, ataupun oleh gaya-gaya akibat pergerakan kulit bumi.

Contoh kekar tektoik:

Berdasarkan genesanya atau proses terbentuknya, kekar

tektonik di bedakan menjadi:

a) Kekar

gerus (shear joint)

Kekar gerus ini terbentuk karena adanya gaya kompresi atau

tekanan. Ciri-ciri dari kekar ini adalah kekar ini biasnya berpasangan,

memotong fragmen batuan, bidang kekarnya selalu lurus dan rata.

b) Kekar

ekstensi

Kekar yang terbentuk karena adanya gaya tarik.

c) Kekar

rilis

1. Normal

fault (sesar turun)

Normal fault terjadi ketika bagian hanging wall turun ke

bawah. Jenis sesar ini di bedakan berdasarkan gerak relative hanging wall

terhadap footwall.

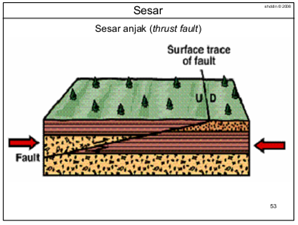

2. Thrust

fault (sear anjak)

Sear naik atau thurst fault terjadi kektika bagian hanging

wall bergerak naik relatif terhadap

footwall, tetapi sudut patahan antara hanging wall dan foot wall bearnya

relative kecil.

Contoh thurst fault:

3. Strike

slip fault ( sesar geser)

Jenis sesar ini terjadi bila sudut yang di buat oleh garis

pada bidang dengan garis horizontal pada bidang itu memiliki besar 0°, dan arah

gerakan sejajar dengan bidang sesar.

Contoh strike slip fault:

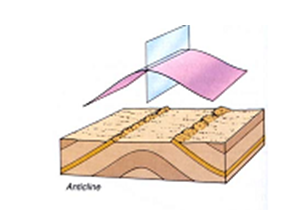

4. Anticline

(antiklin)

Anticline adalah penekukan batuan , baik itu penekukan

batuan sedimen maupun metamorf, yang bentuk penekukan batuan tersebut membentuk

sebuak busur.

Contoh anticline:

5. Syncline

Syncline adalah penekukan batuan , baik batuan sedimen

maupun metamorf, yang penekukan tersebut berbentuk seperti palung.

Contoh syncline:

6. Overtuned

fold

Overtuned fold adalah syncline dan anticline yang bentuk

lipatannya terlalu pipih, sehingga syncline dan anticline relative berdekatan

satu dama lain.

Contoh overturned fold:

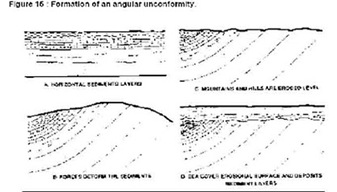

7. Angular

unconformity

Ktidakselarasan sudut ata

u angular unconformity adalah

kedudukan lapisan batuan yang lebih tua menydut yang lebih muda. Anular

unconformity pembentukannya tergolong lama yaitu sekitar 100 juta tahun. Sebuah

angular unconformity merupakan permukaan paling tua yang mana lapisannya

membentuk kemiringan sudut dengan lapisan yang ada di atasnya. Umumnya dibagi

menjadi 4 macam dalam pembentukan ketidakselarasan ini.

Contoh angular unconformity:

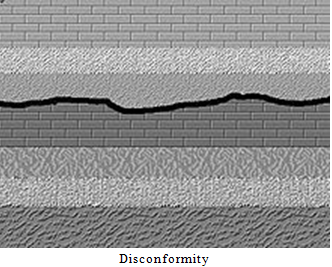

8. Disconformity

Disconformity adalah kedudukan lapisan batuan yang lebih tua

sejajar dengan batuan yang lebih muda,

tetapi umur batuan yang lebih tua dan yang lebih muda jauh berbeda.

Disconformity memilki waktu pembentukan yang pendek (10's to 10,000's tahun)

patah pada deposisi sedimen. Disconformity adalah ketidakselarasan yang mana

merupakan tipe terbaik yang terbentuk dari channel sungai purba yang terisi

oleh pasir. Proses ini terbentuk selama periode geologi ketika daratan

terekspose dan pergeseran sungai ke sebuah

area dan mengerosi channel ke batuan dasar. Channel kemudian terisi oleh

pasir. Kemudian sejalan dengan waktu, lautan menutupi area mengubur channel

sungai.

Contoh disconformity:

Disconformity

9. Paraconformity

Permukaan

yang memisahkan lapisan sedimen tua dengan lapisan batuan yang lebih tua yang saling paralel

dengan gap waktu tertentu. Paraconformity terjadi ketika sedimentasi terjadi

pada waktu yang lama tetapi lapisan batuan yang terakhir tidak mengalami erosi.

Paraconformity akan mudah terlihat jika ditemukan “loncat fosil” antara lapisan

batuan sedimen yang saling bersebelahan.

Contoh paraconformity:

10. Nonconformity

Nonconformity terjadi apabila batuan kristalin dalam hal ini

adalah batuan beku atau batuan metamorf di tumpangi oleh batuan sedimen.

Proses terbentuknya adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah perlapisan batuan sedimen yang

mengandung batuan metamorf atau intrusi batuan beku. Pada suatu saat, proses sedimentasi

berhenti untuk waktu yang lama. Perlapisan batuan sedimen ini pun tererosi

sehingga batuan beku atau metamorf muncul ke permukaan. Beberapa saat kemudian,

proses sedimentasi berjalan lagi. hasil akhirnya adalah batuan beku atau

metamorf dengan bagian atas tampak tererosi dan ditumpangi suatu lapisan batuan

sedimen.

Contoh nonconformity:

Pengertian, Sumber, dan Mitigasi pada Tsunami

Pengertian Tsunami

Ketika

gerakan massa, seperti gempa bumi atau longsor, tiba-tiba memindahkan sejumlah

besar air dari keadaan seimbang gelombang bencana yang disebut tsunami terjadi.

Tsunami

secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Jepang ke "gelombang

pelabuhan" tetapi sering menyebut gelombang pasang karena kecil,

jauh-sumber tsunami menyerupai gelombang pasang.

Sumber Tsunami

Ø Gempa

(misalnya Sumatera, 2004:> 200.000 orang tewas, Papa Nugini, 1998: ~ 3.000

orang tewas)

Ø Letusan

gunung berapi (misalnya Krakatau 1883: tsunami menewaskan 30.000 orang,

Santorini, 2002).

Ø Pergerakan

massa (misalnya Alaska 1958: gelombang hingga 518 m yang terbentuk di Teluk

Lituya).

Ø Dampak

Extraterrestrial - dampak besar memiliki potensi untuk menciptakan tsunami

sangat besar.

Sumber Gempa Tsunami

Gempa adalah awal sehingga terjadi

Tsunami dimana adanya perpindahan energi gempa ke fluida (cairan bergerak), di

dalam fluida, energi ini diubah menjadi gerakan fluida berupa gelombang.

Gelombang yang terbentuk ini tergantung dari besarnya energi gempa, sehingga

dengan penurunan beberapa pendekatan numeris bisa diketahui energi Tsunami yang

terjadi.

Pendekatan yang sering digunakan adalah

dengan skala Imamura (m), dimana dengan mengetahui besar m (imamura scale) maka

kita bisa mengetahui tinggi gelombang yang terjadi serta luasan daya hancur

yang diakibatkannya. Adalah Fluida apabila kita menganggap fluida itu ideal

maka dia akan bersifat inviscid, tidak berotasi dan tidak mampu mampat. Untuk

itu, berlakulah apa yang disebut aliran potensial sehingga dapat didefinisikan

sebagai kecepatan potensial. Asumsi umum menyebutkan bahwa gempa yang kurang

dari 6 skala ritcher tidak akan menimbulkan kerusakan berarti akibat Tsunami.

Perlu juga diketahui bahwa epicenter terhadap pantai juga menentukan terhadap

tinggi gelombang Tsunami. Besarnya energi Tsunami diperkirakan 10% dari energi

gempa. Analisa numeric mengacu pada contoh sebagai berikut; bila diketahui M =

7.0 m (magnitude) maka m (imamura) = 1.83 dan T (period) = 13.8 menit; maka

dari tabel imamura diperkirakan tinggi gelombang yang terjadi adalah 3 meter di

pusat gempa dan akan menjalar menuju perairan yang lebih dangkal.

Asumsi awal ini tentunya belumlah valid

karena perlu diperhitunkan lagi dengan energy terjadinya gempa yang

dikonversikan dengan energi Tsunami yang terbentuk serta menjalar untuk

mencapai pantai. Tidak mudah memang, akan tetapi ini perlu kita perjelas bahwa

dari berbagai macam kejadian, tanda-tanda fenomena alam yang berubah secara

tiba-tiba patut kita waspadai, dimana tanda utama akan terjadinya Tsunami

adalah gempa yang besar serta air tiba-tiba surut secara tidak normal.

Gelombang Tsunami secara significant

menyebabkan beberapa pulau besar atau kecil akan mengalami kerusakan parah,

akibat besarnya gempa dan gelombang Tsunami yang terjadi. Perbandingannya dapat

digambarkan bahwa, Tsunami yang terjadi tidaklah seperti gelombang yang

dibangkitkan oleh angin (wind generated waves), yang sering dan setiap

waktu penghantam wilayah pesisir secara

periodik, dimana gelombang ini mempunyai tinggi, panjang dan perioda bervariasi

setiap waktunya. Angin yang membangkitkan gelombang dari daerah lepas pantai

(swell), akan menuju pantai dan apabila diikuti oleh badai (storm) maka

gelombang akan membesar dan menggulung mengikuti model topografi dasar laut

serta kecepatan angin yang menghembuskanya, biasanya kecepatan gelombang

bervariasi antara 10 detik sampai dengan gelombang panjang 150 menit. Seperti

juga proses terjadinya Tsunami mempunyai panjang gelombang tetapi panjangnya

akan mencapai sekitar 100 km dan memiliki kecepatan gelombang antara 200 m/det

sampai dengan 700 km/jam, seperti pernah terjadi di Samudera Pacifik pada

kedalaman 4000 m (Wikipedia Encylopedia, 2004).

Gempa bumi yang tiba-tiba mengangkat

atau menurunkan dasar laut sehingga menghasilkan tsunami. Tsunami disebabkan

oleh peristiwa yang drastis dan tiba-tiba dengan disertai pergeseran volume air

yang besar.Beberapa gempa bumi telah menghasilkan tsunami yang sangat besar

untuk "ukuran" mereka. Peristiwa ini disebut gempa bumi tsunami.

Analisis seismogram dari peristiwa ini

menunjukkan bahwa mereka adalah hasil dari frekuensi rendah energi seismik.

Gempa dengan komponen vertical lebih memungkinkan terjadinya Tsunami dari pada

yang berasal dari komponen horizontal, Peristiwa yang pelan dengan durasi yang

panjang juga berpotensi tsunami yang besar.

Gempa

ini menyajikan masalah bagi sistem peringatan tsunami, salah satu cara untuk

mengidentifikasi peristiwa ini adalah untuk membandingkan Ms ke Mw

Periode

20 detik Ms ~

Mw

periode 100-200 detik ~

Karena

sinyal yang diperkaya dalam waktu yang lama sangat besar dari perkiraan Ms.

Identifikasi gelombang

laut

Gelombang

laut adalah deformasi dari permukaan laut.

Panjang

gelombang : jarak antara puncak-puncak

(ƛ)

Ketinggian

ombak :jarak vertikal antara puncak

dan palung (h)

Periode : waktu

antara 2 dua puncak untuk dilewati (T)

Ø Deformasi

menjalar dengan kecepatan gelombang, sementara rata-rata air tetap di posisi

yang sama (air tidak menumpuk di pantai).

Ø Air

bergerak dalam arah perambatan di puncak sambil bergerak dalam arah yang

berlawanan yang dilalui.

Ø Air

gelombang perairan bergerak dalam orbit melingkar pada lingkaran yang

berdiameter menurun ke bawah. Gerak menjadi diabaikan pada kedalaman setengah

panjang gelombang.

Ø Energi

bergerak dalam arah perambatan.

Ø Kebanyakan

gelombang laut yang diproduksi oleh angin membawa energi dari angin lepas

pantai ke arah pantai.

Ø Tingkat

di mana gelombang kehilangan energi berbanding terbalik dengan panjang

gelombang. Gelombang yang panjang dapat melakukan perjalanan lebih lanjut.

Lokasi Tsunami

Zona

subduksi menghasilkan paling besar tsunami. Samudra Pasifik, terdapat banyak

zona subduksi, sehingga menghasilkan Tsunami yang paling besar

a) Pacific

~ 80%

b) Atlantic

~ 10%

c) Di

tempat lain ~ 10%

Tsunami

yang paling dahsyat di dekat gempa. Tsunami lebih besar dan menyerang wilayah

itu segera setelah gempa dan juga melakukan perjalanan di seluruh lautan dan

menyebabkan kerusakan dan kematian ribuan kilometer dari gempa.

Sistem Peringatan Dini

Tsunami

Banyak

kota-kota di sekitar Pasifik, terutama di Jepang dan juga Hawaii, mempunyai

sistem peringatan tsunami dan prosedur evakuasi untuk menangani kejadian

tsunami. Bencana tsunami dapat diprediksi oleh berbagai institusi seismologi di

berbagai penjuru dunia dan proses terjadinya tsunami dapat dimonitor melalui

perangkat yang ada di dasar atau permukaan laut yang terhubung dengan satelit.

Perekam

tekanan di dasar laut bersama-sama denganperangkat yang mengapung di laut buoy,

dapat digunakan untuk mendeteksi gelombang yang tidak dapat dilihat oleh

pengamat manusia pada laut dalam. Sistem sederhana yang pertama kali digunakan

untuk memberikan peringatan awal akan terjadinya tsunami pernah dicoba di

Hawaii pada tahun 1920-an. Kemudian, sistem yang lebih canggih dikembangkan

lagi setelah terjadinya tsunami besar pada tanggal 1 April 1946 dan 23 Mei

1960. Amerika serikat membuat Pasific Tsunami Warning Center pada tahun 1949, dan

menghubungkannya ke jaringan data dan peringatan internasional pada tahun 1965.

Salah

satu sistem untuk menyediakan peringatan dini tsunami, CREST Project, dipasang

di pantai Barat Amerika Serikat, Alaska, dan Hawai oleh USGS, NOAA, dan Pacific

Northwest Seismograph Network, serta oleh tiga jaringan seismik universitas.

Hingga

kini, ilmu tentang tsunami sudah cukup berkembang, meskipun proses terjadinya

masih banyak yang belum diketahui dengan pasti. Episenter dari sebuah gempa

bawah laut dan kemungkinan kejadian tsunami dapat cepat dihitung. Pemodelan

tsunami yang baik telah berhasil memperkirakan seberapa besar tinggi gelombang

tsunami di daerah sumber, kecepatan penjalarannya dan waktu sampai di pantai,

berapa ketinggian tsunami di pantai dan seberapa jauh rendaman yang mungkin

terjadi di daratan. Walaupun begitu, karena faktor alamiah, seperti

kompleksitas topografi dan batimetri sekitar pantai dan adanya corak ragam

tutupan lahan (baik tumbuhan, bangunan, dll), perkiraan waktu kedatangan

tsunami, ketinggian dan jarak rendaman tsunami masih belum bisa dimodelkan

secara akurat.

Cara

yang efektif adalah dengan melatih penduduk dalam menghadapi Tsunami dan

menghindarkan pembangunan konstruksi di daerah yang sering diserang Tsunami.

Cara-cara

yang dianjurkan untuk menghadapi Tsunami adalah :

1.

relokasi daerah pemukiman

2.

membuat jalan atau llintasan untuk melarikan diri dari Tsunami

3.

melakukan latihan pengungsian

4.

menanami daerah pantai dengan tanaman (bakau/mangrove) yang secara efektif

dapat

menyerap energi gelombang

5.

membiarkan lapangan terbuka untuk menyerap energi Tsunami

6.

membuat dike ataupun breakwater di daerah yang memungkinkan

7.

membuat suatu sistem peringatan dini (early warning sistem)

Ini

merupakan langkah-langkah praktis dalam meminimalisasi gelombang Tsunami yang

terjadi tentu bukan hal yang mudah karena pada umumnya di dalam penerapan

tahapan ini haruslah di sokong oleh perencanaan sistematis di dalam perencanaan

kota. Akan menjadi sulit memang dikarenakan hampir semua kota pesisir di

Indonesia lebih khusus lagi di Sulawesi Utara belum mempunyai platform kota

dalam menghadapi gelombang Tsunami, dan ini jelas bahwa kita masih

terkonsentrasi di dalam menata ruang publik untuk kepentingan bisnis semata dan

belum memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keselamatan ruang

publik tersebut apalagi nyawa manusia.